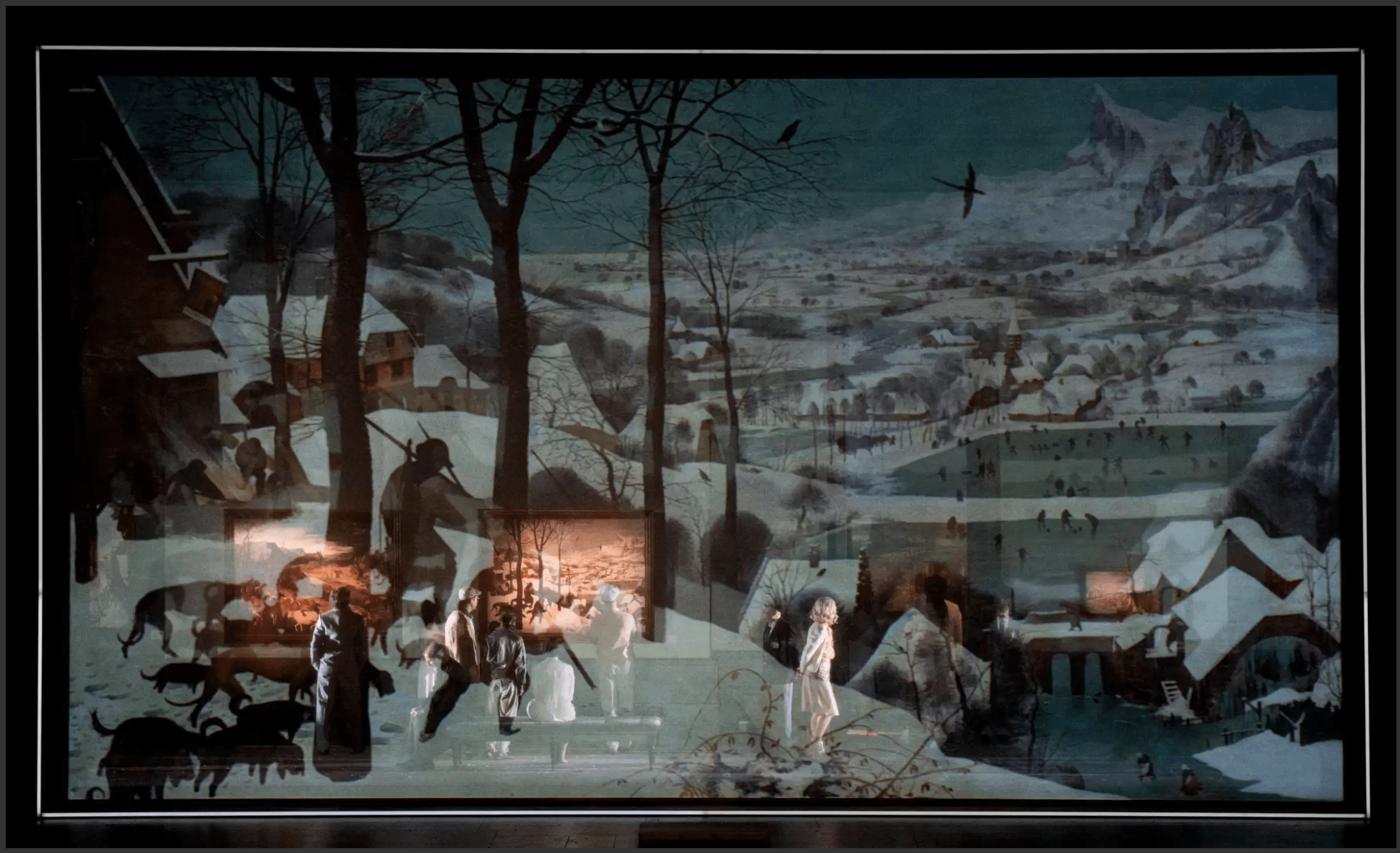

À l’ouverture de Violetter Schnee (Neige violette), opéra du compositeur suisse Beat Furrer mis en scène par Claus Guth (sur un livret de Händl Klaus), les spectateurs découvrent, en lieu et place du cadre de scène, une sorte d’immense tableau noir, entouré d’un cadre luminescent. Les deux éléments principaux de la mise en scène sont ainsi d’ores et déjà présents : la peinture, l’apocalypse qui amène au « vide incommensurable[1] », et donc au noir. Puis, alors que monte de la fosse d’orchestre la musique du prologue, ce monochrome noir se colore peu à peu, se transformant en une peinture vert-de-gris évocatrice du tachisme d’un Morris Louis. À peine avons-nous eu le temps d’absorber cette première vision que le metteur en scène procède à une lente mise au point de l’image – en fait projetée sur un écran transparent en avant-scène – jusqu’à ce que qu’apparaisse finalement les Chasseurs sous la neige, tableau peint par Peter Brueghel l’Ancien en 1565 qui représente un village sous la neige lors d’un glacial après-midi de janvier. Ces deux images – le brouillard vert-de-gris et le tableau de Brueghel – sont des survivances de l’œuvre qui a inspiré l’opéra : le film Solaris du réalisateur russe Andreï Tarkovski. Beat Furrer explique ainsi lors d’une interview : « Nous sommes partis d’un seul plan du film Solaris d’Andreï Tarkovski : une vue de la planète inconnue, un brouillard qui se déplace lentement, une obscurité qui attire littéralement le spectateur[2]. » Et c’est bien ce que propose à chaque instant la mise en scène de Claus Guth : attirer les spectateurs dans un espace inconnu où la planéité de la peinture fusionne avec l’espace de la scène, et dans un temps inconnu où l’immobilité du tableau ralentit les mouvements des chanteurs. C’est dans cet espace-temps inconnu et nouveau que se déroule le drame apocalyptique du duo Sorokine-Händl[3].

Continuer la lecture « Violetter Schnee : quelle apocalypse ? »Étiquette : #144-45 Opéra et Écologies

Comment rester vivant.es ?

En novembre dernier, dans la tourmente du reconfinement, cette question contenait toutes les autres. La précarité à laquelle les élèves faisaient face, dans un quotidien inédit qui s’installait pour durer, doublée des affres d’une vie professionnelle d’avance marquée du sceau d’une crise économique et culturelle sans précédent, laissait peu de place à une réflexion de fond. Le temps lui, pourtant, nous en était donné. Nous sommes parvenu.es à tordre le cou rapidement à la question de l’utilité, du sens, qui ne pouvait se poser vraiment, tant elle était chahutée par un brouhaha sur l’essentiel et l’inessentiel qui, saturant les réseaux sociaux, risquait de nous arrêter définitivement dans un aquoibonisme d’hibernation. J’ai assumé qu’il n’y a pas de civilisations sans histoires, et que c’est à nous de tenir les contes. Les élèves ont eu la grâce d’accepter cette prémisse. Nous nous sommes donc penché.es sur les gestes qui demeuraient possibles, et, à nous, nécessaires dans ce monde de barrières.

Continuer la lecture « Comment rester vivant.es ? »Le Cas David Marton

« C’est pour ça que j’aime ce pays ! » David Marton prononce cette phrase en nous rejoignant sur l’esplanade de l’Opéra d’Anvers, où il répète Dido and Aeneas. Il pointe du doigt un building type années 70 qui semble avoir poussé pendant la nuit et défier l’architecture néo-baroque de l’institution flamande. Lorsqu’on lui a proposé d’écrire son portrait dans le cadre de ce numéro consacré à l’écologie, le metteur en scène en a été le premier surpris : « C’est drôle que vous me considériez comme une voix de l’écologie ! Ça ne me serait jamais venu à l’idée ! » Il est vrai qu’au contraire d’autres artistes comme Jérôme Bel, David Marton n’a jamais revendiqué une conscience écologique : « Je ne vais pas me prendre pour un super-héros sous prétexte que je ne prends pas l’avion. » L’écologie n’est pas le sujet de ses spectacles, à la différence d’un Philippe Quesne et de son récent Farm Fatale, où une bande d’épouvantails entre en résistance contre le capitalisme dérégulé qui ravage les forêts, les terres et les océans. Aussi, poser la question de l’écologie à travers l’exemple de David Marton, c’est d’abord s’intéresser à l’invisible, aux coulisses de la création, aux pensées et aux pratiques qui ne sont pas portées en scène mais qui influencent la production artistique.

Continuer la lecture « Le Cas David Marton »Le Grand Orchestre de la Transition

Préambule

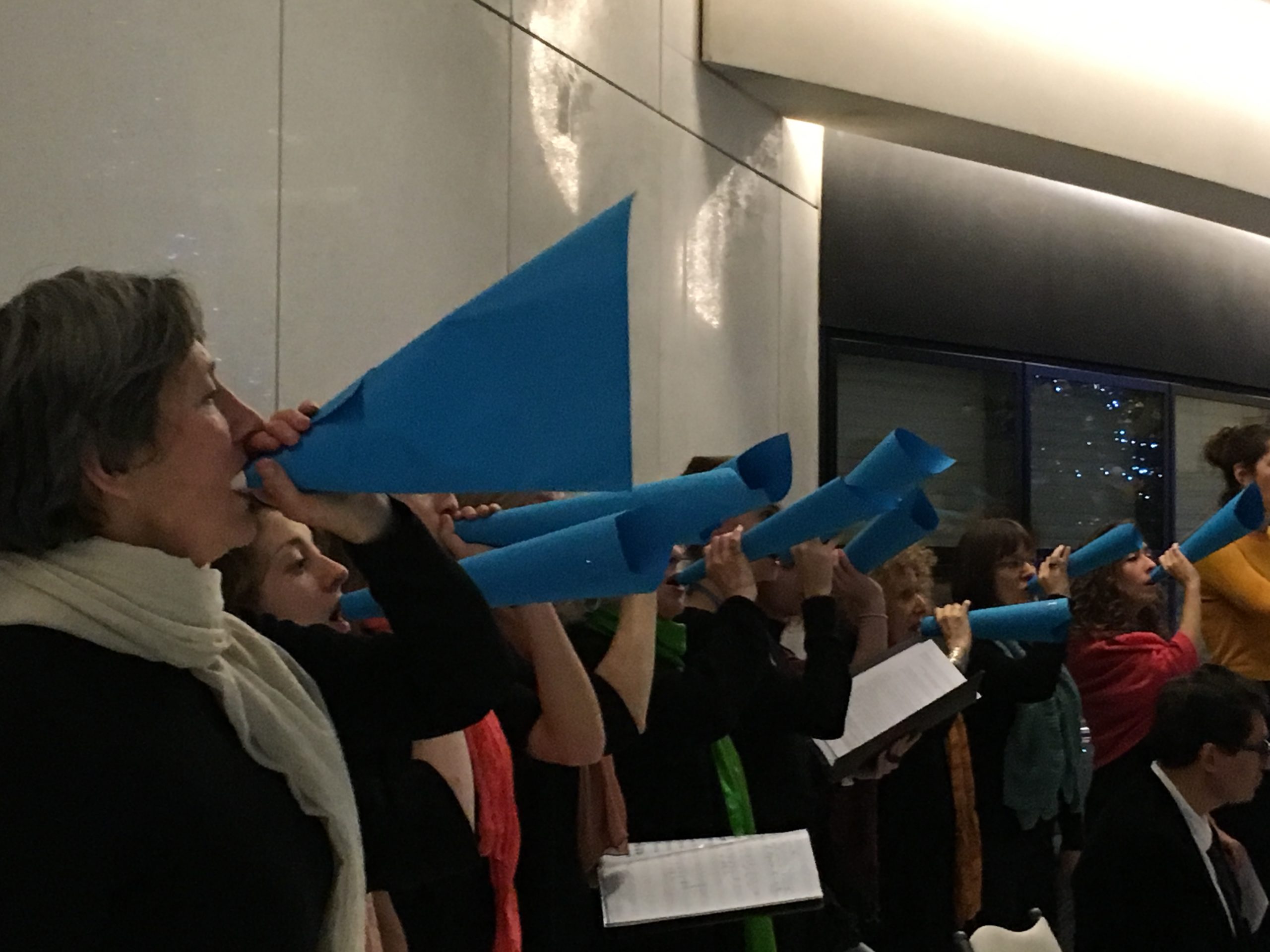

Ce texte présente un spectacle collaboratif intitulé Le Grand Orchestre de la Transition créé lors du festival Itinéraires Singuliers le 20 mars 2019 à l’Atheneum, le théâtre du l’Université de Dijon. Un projet conçu et réalisé dans le cadre du programme de recherche ASMA (Arts de la scène et Musique dans l’Anthropocène-2016-2019). Pendant six mois, différents collectifs dijonnais ont imaginé puis représenté sur des scènes le futur de leur ville, après vingt années de réchauffement climatique. Je m’intéresse ici plus particulièrement au groupe de théâtre musical que j’ai animé avec ma partenaire artistique, la chanteuse et metteuse en scène Eva Schwabe. Une présentation du spectacle se trouve ICI.

Continuer la lecture « Le Grand Orchestre de la Transition »Chanter avec les oiseaux

Pour l’opéra de N. Rimski-Korsakov La fille des neiges[1], le metteur en scène-scénographe russe Dmitri Tcherniakov a composé une magnifique forêt dont, au dernier tableau, il fait danser les troncs, dressés sur une étendue de mousse d’un vert éclatant. C’est dans cette forêt qu’il ouvre une des scènes de l’opéra par le chant allègre d’un oiseau, auquel succède et répond dans un enchaînement étonnant la voix de la soprano Aïda Garifullina, interprète du rôle-titre. Écho discret à une question qui remue aujourd’hui le monde, celle de la disparition des oiseaux ? Seule une spectatrice touchée par ces quelques secondes où s’est magiquement tendu un fil de vie précieuse entre deux espèces, peut risquer pareille interprétation…

Les menaces qui pèsent sur la biodiversité et l’importance de celle-ci dans la régulation du climat sont bien connues aujourd’hui, mais depuis 1962, date de parution de l’ouvrage de Rachel Carson Printemps silencieux[2], il nous a fallu beaucoup de temps pour nous sensibiliser à l’extinction des espèces et en particulier des oiseaux — les plus fragiles, les plus symboliques du règne animal — et à la responsabilité de l’homme (pesticides, chasse, disparition des habitats, éoliennes, etc.). Deux spectacles récents, performés « in situ », invitent à approfondir le sujet.

Continuer la lecture « Chanter avec les oiseaux »De quel art écologique avons-nous besoin ?

Le 22 juin 2020, alors que l’Espagne est officiellement déconfinée depuis un jour, l’Opéra Liceu de Barcelone, en partenariat avec la galerie d’art Max Estrella, réouvre ses portes et propose un Concert pour le Biocène, à l’initiative de l’artiste Eugenio Ampudia. La démarche artistique est pour le moins peu commune, au regard de l’assistance convoquée (le mot est choisi à dessein) : 2292 plantes, soit la jauge de la salle de spectacle, pour lesquelles « le quatuor à cordes UceLi Quartet interprètera […] le “Crisantemi“ de Puccini[1] ». Les plantes seront ensuite « offertes, avec un certificat de l’artiste, à 2 292 personnes qui ont été sur les lignes de front de la santé, le front le plus dur d’une bataille sans précédent pour nos générations, en reconnaissance de leur travail[2] », annonce le programme. Nous, public humain, sommes invités à suivre l’événement diffusé en direct sur Internet, ou à visionner la vidéo réalisée a posteriori par Eugenio Ampudia.

De la COP 21 à 2021 – Faire entendre la clameur de la terre

D’autres façons de faire de l’opéra…

Écouter le phonos du monde

Chantal Latour

Mais c’est quoi l’opéra pour moi ? C’est entendre des voix qui me parlent et par chance, elles me parlent en étant musique, elles musiquent, ce sont des sons qui me paraissent beaux, que mes oreilles apprécient et qui me remplissent de joie. Ce sont des récits musicaux, ou des musiques en récit, des histoires dont les détails ne m’intéressent pas toujours, mais dont je perçois pleinement les émotions, les mouvements et les parcours, rencontrant les miens dans l’espace qui nous devient commun, je suis l’une d’entre eux. Je revis ou découvre avec eux des émotions, ce qu’ils.elles en disent, ce qu’ils.elles chantent plutôt. Cela me chante !

Chanter, c’est moduler des sons, se les approprier, jouer de leurs variations infinies et les donner à entendre, les sortir de soi pour les lancer dans l’espace, aux autres peut-être. Et les chanteurs.euses sont des porteurs de voix, ils portent leur voix mais aussi celle des autres. Nos voix sont innombrables et elles ont besoin de sortir. C’est indispensable, sinon elles meurent car, si elles restent muettes, elles vont progressivement s’éteindre ou tomber dans le silence, sans avoir été entendues, ce sera une perte et une tristesse. Le chant m’a sauvé la vie, c’est aussi simple que ça.

Continuer la lecture « De la COP 21 à 2021 – Faire entendre la clameur de la terre »Le Spectacle et le Vivant

Cela débute par un dialogue. (Au loin, la rumeur persistante d’une pandémie planétaire. Plus près, le silence assourdissant des maisons de culture fermées. Là, un brouillard épais.)

– Je suis ici comme un aveugle qui cherche son trésor au fond de l’océan ![1], dit la désorientée.

– J’irai sans crainte aux plus profonds abîmes[2], répond l’obstinée.

Ce dialogue s’est poursuivi et démultiplié, au point de devenir un livre blanc[3] polyphonique.

(Ré)concilier le spectacle et le vivant, voilà notre leitmotiv commun. Nous avons pris conscience qu’à l’ère de l’Anthropocène, la notion de spectacle vivant revêt une dimension inexplorée : le vivant du spectacle n’est plus une ressource intarissable, on en perçoit la vulnérabilité. Incarné sur scène par la présence de l’artiste, il l’est aussi en coulisse dans le geste de celles et ceux qui créent les conditions du spectacle, ainsi que dans le cœur battant de celles et ceux qui écoutent. Et qui manquent tant aux lieux de spectacle confinés, lorsque, même si la représentation a lieu, elle n’entre plus en résonance avec les corps…

Continuer la lecture « Le Spectacle et le Vivant »La scénographie et les (trop) vastes enjeux de la transition écologique

Entretien avec Thibault Sinay, Président de l’Union des Scénographes.

Thibault Sinay, vous êtes scénographe et présidez l’Union des Scénographes. À ce titre, vous êtes particulièrement concerné par les évolutions de votre métier face aux problématiques écologiques. Lors du colloque « La nature n’est plus un décor. Opus 1 », organisé par Agnès terrier (Opéra- Comique) et Isabelle Moindrot (Université Paris 8, IUF), les 2 et 3 juin 2021, vous avez évoqué la question du réemploi des matériaux préexistants, qui est l’une des options possibles pour une scénographie écoresponsable. Quels changements induit le réemploi des décors au niveau du processus de création ?

Th. S. Le réemploi de décors préexistants modifie radicalement le processus de création du scénographe, de la conception à la fabrication des décors. L’institution lyrique se positionne comme producteur et demande à l’équipe artistique un rendu de maquette au moins un an avant la création. Mais l’objectif du réemploi des décors interroge justement l’idée même d’une maquette : que peut-on présenter à la direction d’une structure, si on doit d’abord chercher dans le stock de matériaux ? On ne peut pas imaginer des formes, ni concevoir un espace si le projet scénographique dépend principalement de ce qu’on va trouver. C’est d’ailleurs très difficile de travailler dans ce sens. Car le temps du rendu de maquette est lui-même modifié : il implique, avant même sa conception, un temps de recherche dans le stock, et bien sûr un temps de discussions différent avec le metteur en scène.

Continuer la lecture « La scénographie et les (trop) vastes enjeux de la transition écologique »Le costume d’opéra, dans la trame des contraintes économiques et artistiques, et sur le fil de l’écoresponsabilité

L’industrie de la mode jouant un rôle majeur dans la dégradation de l’environnement, il est judicieux de se pencher sur la production des costumes de scène. La question a le mérite de ramener l’enjeu écologique à une échelle aisée à appréhender et facile à partager : de l’emballage à la lessive, de l’achat peu regardant à la consommation rapide, le costume qui a brillé quelques soirs pour s’endormir ensuite dans un placard connait une vie comparable à bon nombre de nos tenues.

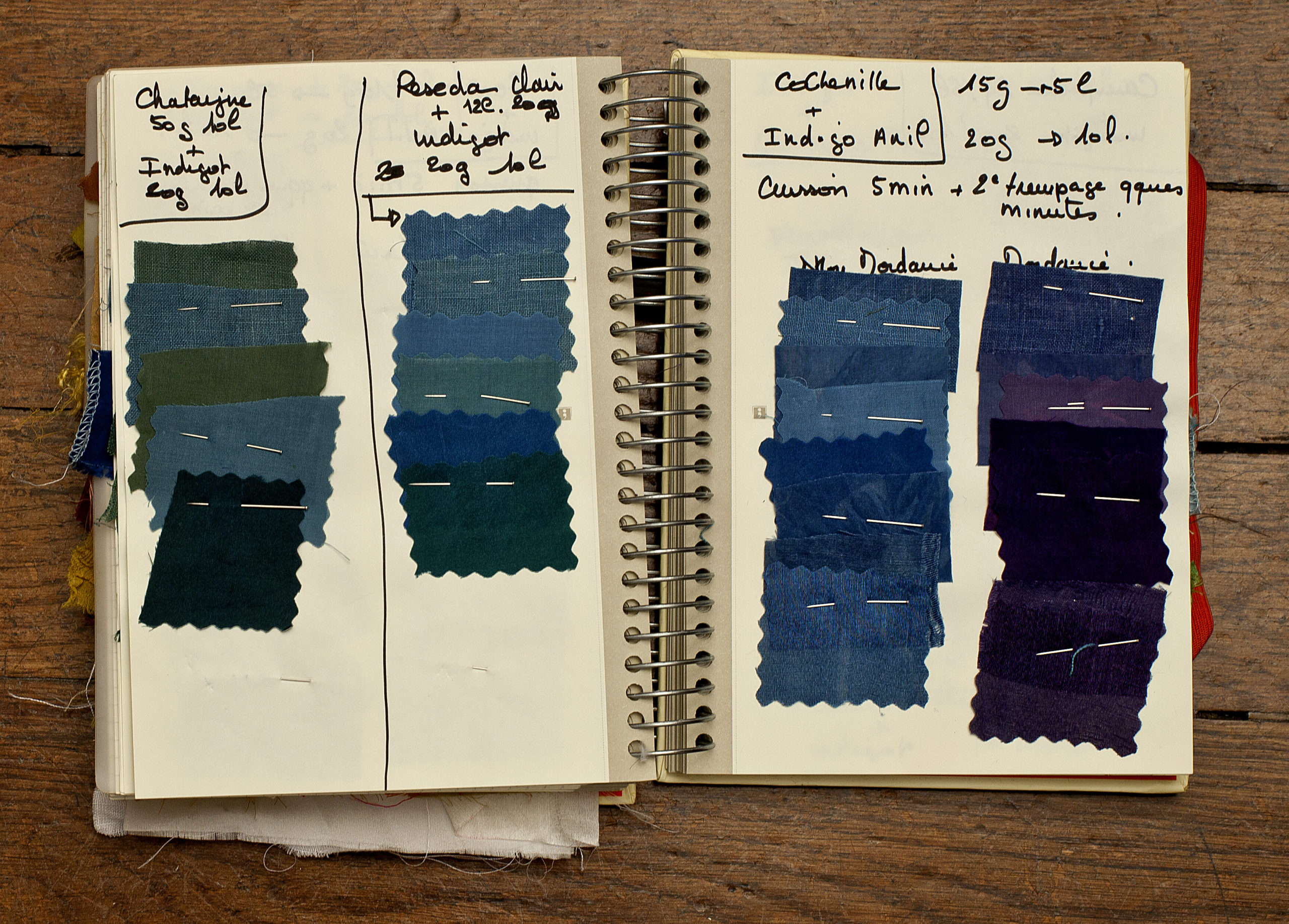

Regine Becker, cheffe de l’atelier costumes de la Monnaie à Bruxelles, précise qu’un théâtre d’opéra produit quelques centaines à quelques milliers de costumes par an. Un ballet du répertoire mobilise de nombreux danseurs, un opéra de Verdi de nombreux choristes. Si la mise en scène respecte la dramaturgie de l’œuvre, et que celle-ci implique des changements de costumes, l’atelier tournera à plein régime. Son activité est cependant plus proche de la confection artisanale que de l’industrie, et elle pèse peu dans l’empreinte carbone du théâtre, surtout au regard des décors. Par ailleurs, Christine Neumeister, directrice des costumes de l’Opéra de Paris, explique que dans la décision, l’artistique et le planning l’emporteront longtemps sur l’écoresponsabilité : toute réforme demande du temps, alors que priment les impératifs de production.

Continuer la lecture « Le costume d’opéra, dans la trame des contraintes économiques et artistiques, et sur le fil de l’écoresponsabilité »