« Reste la volonté de comprendre. Or démêler puis refaire le nœud de “ce qui a bien pu se passer pour qu’on en arrive là” exige de la patience. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, le nœud est gros de plus de cent ans. Il faut à chaque étape du travail, pas seulement en public, mais aussi entre nous et face aux personnes qui nous livrent courageusement leur témoignage, éviter les mots qui agacent, éviter les termes qui découragent, les ironies qui sèment la confusion, les raccourcis qui tendent au lieu de délier. Après vingt ans d’indignation virulente, j’ai dû trouver autre chose. »

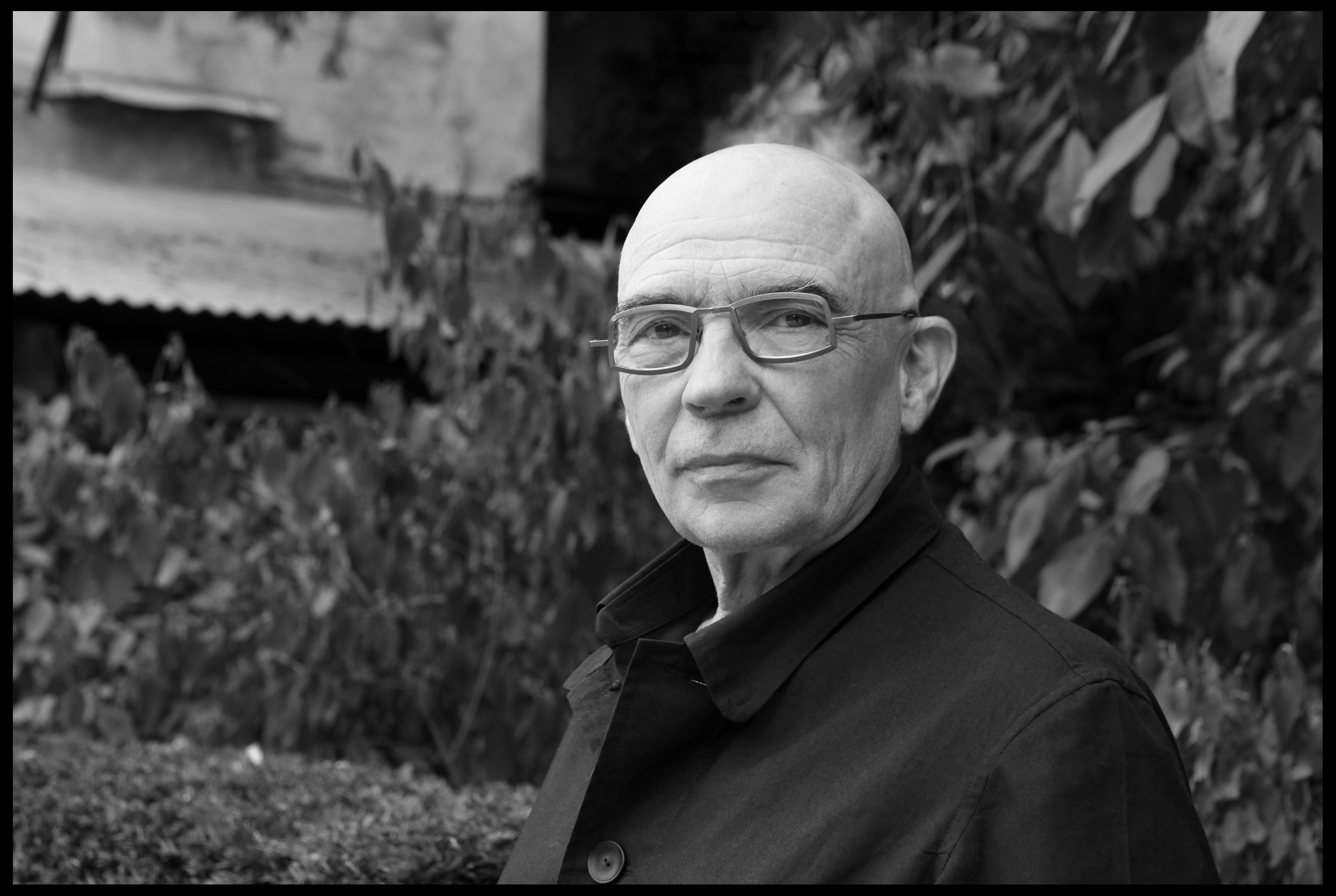

Adeline Rosenstein

Ce sont quatre épisodes de « Décris-Ravage » que l’on a pu voir jusqu’ici, encore tout récemment à L’Échangeur à Bagnolet dans le cadre de « Fabrique des regards : Europe et Moyen-Orient » ; les cinquième et sixième épisodes seront créés ces semaines-ci, complétant le spectacle pour sa présentation complète à La Balsamine en avril prochain. Enfin.