Entretien avec Krystian Lupa réalisé par écrit à l’été 2023, traduit par Agnieszka Zgieb

CHLOE LARMET et CHRISTOPHE TRIAU — La notion de paysage est au cœur du jeu d’acteur dans votre travail : le « paysage intérieur » de l’acteur, vous le définissez comme une imagination sous forme corporelle, une vision liée au corps en rêve pouvant accueillir la réalité du personnage. Pourquoi ce terme de « paysage » plutôt qu’un autre ? Qu’est-ce qui travaille dans ce mot ? De quels rêves est-il chargé pour vous ?

KRYSTIAN LUPA — Le terme de paysage a émergé dans notre langage d’une façon spontanée, au moment de la création de l’utopie avec l’acteur. Cela aurait pu être un autre mot, mais « paysage » nous a semblé le plus étendu. Il y a, dans sa signification originelle, une dimension subjective. Il n’est pas de paysage sans le regard humain sur le monde environnant, sans le lieu d’où part ce regard. Le monde extérieur devient paysage, pour celui qui vit l’instant réel de sa vie. L’acteur crée cet instant-là et le rend incomparablement plus intérieur, car il ne dispose pas souvent du paysage extérieur du moment qu’il est en train de vivre. Il doit donc le créer en imagination, faire surgir des images, en se disant : « Je vis un instant du monde dans lequel je suis, ici et maintenant ».

On peut s’apercevoir que le regard intérieur sur ce mystérieux ici et maintenant du personnage, en train de se créer, comporte l’image d’une réalité extérieure que l’acteur explore avec tout le processus intime du je corporel et psychique. C’est un phénomène singulier propre à l’imagination, soit la représentation profonde, intense, de l’état intérieur qui produit la vision du paysage devant les yeux. Cela révèle tout un univers et ramène la réflexion au sens premier du mot, au constat que le paysage est bien plus subjectif et intrinsèque qu’il ne paraissait jusqu’alors. Ce que nous voyons à l’extérieur dépend tant de l’endroit où nous nous trouvons à ce moment-là dans notre moi intérieur… C’est pourquoi, plus j’utilise ce mot dans le langage hermétique de l’utopie, plus il me parle. Il devient un mot doté d’un pouvoir magique, presque une incantation. Une clé…

C. L. et C. T. — Une des particularités du paysage dans votre pratique est qu’il est un espace imaginaire qui ne dépend plus de la décision, du vouloir de l’acteur, mais auquel il s’abandonne, en quelque sorte, et qui est mouvant. C’est le je du personnage, mais un je en devenir qui n’a pas encore pris corps. Alors que les pratiques les plus conventionnelles et les principes traditionnels du modèle « dramatique » reposent sur la notion de volonté et sur des psychologies supposées fixes et déterminées, est-ce que la conception de l’être humain et de ses actions qui s’inscrit, entre autres, dans cette notion de paysage entraîne dans votre théâtre un déplacement de l’appréhension de la scène théâtrale ? Est-ce que cela a des conséquences, dramaturgiques et esthétiques, plus larges sur la manière dont vous concevez la scène par rapport au modèle du « drame », et que la notion de « paysage » pourrait incarner certaines caractéristiques de cette nature particulière de votre théâtre ?

K. L. — Oui, le paysage, et non les détails élaborés dans l’exécution, offre le chemin au MAINTENANT magique au théâtre, ce MAINTENANT qui doit être constamment recréé. Le paysage est donc un espace imaginé de la situation, en tant que quelque chose qui m’attend, qui n’a jamais été vécu, jamais accompli. La représentation d’hier, en tant qu’événement que j’ai traversé en empruntant tel ou tel itinéraire, retombe par le biais du paysage – à condition qu’il demeure vrai et intense – dans le néant, dans L’INEXISTANT. Il est aspiré, absorbé de nouveau dans LA NON-EXISTENCE, dans un NON-VÉCU. Le paysage est un espace d’attente imaginé, jamais assouvi. Il donne accès aux émotions et à l’imagination de l’acteur, de l’être. Il est semblable à un événement futur inconnu, mystérieux (l’objet d’une quête, d’un rêve, d’une inquiétude ou d’une angoisse) au sein de la vraie vie.

Je tente en effet de creuser et de développer la condition d’une « aventure théâtrale » d’acteur à travers le paysage, dans une confrontation avec l’inconnu, chaque fois nouveau, différent, par conséquent avec la possibilité de créer, dans la réalité du spectacle, un vrai futur et non seulement un futur reproduit au cours du spectacle. Je reste persuadé que cela déplace le centre de gravité et le but de la représentation théâtrale, à partir d’une histoire narrée depuis un texte littéraire, en vue d’une expérience rituelle, toujours risquée, de l’humanité vivante.

C. L. et C. T. — Au-delà de la question du jeu d’acteur, votre scène, en tant que telle, fait-elle paysage ? A vos yeux, votre théâtre fait-il un pas de côté par rapport à la « perspective » (à tous les sens du terme) propre à la logique dramatique traditionnelle, un pas de côté dont la notion de « paysage » pourrait, en partie du moins, rendre compte ?

K. L. — En tant que metteur en scène persuadé que le théâtre constitue le lieu de création d’une nouvelle réalité (ravivée à chaque fois), je fais tout pour faciliter cela ou le rendre possible. Il s’agit donc de créer pour l’acteur l’ATTENTE d’un endroit, qui est une condition sensible aux changements qu’il proposera, aujourd’hui, en devenant un personnage… Il y va de la sensibilité de tous ceux qui, à chaque fois, ménagent et éveillent de nouveau cet endroit pour qu’arrive l’acteur, avec son paysage et son processus… Derrière cette attente se tiennent l’imagination et le désir. C’est un paysage très particulier, avec une face cachée… Le public, le plus souvent sans le savoir, crée, lui aussi, son propre paysage, son propre monde invisible, situé de l’autre côté, et qui n’attend que d’être rencontré.

C. L. et C. T. — La notion de « paysage mental » peut-elle, en partie tout du moins, caractériser les espaces et représentations de votre théâtre ? La scène, chez vous, semble souvent être affectée, simultanément, d’une double nature, circulant entre espace objectif et « extérieur » d’une part et, d’autre part, espace « intérieur », subjectif ; entre espace réaliste et concret de relations interhumaines et espace psychique, « paysage intérieur » (pour reprendre, autrement, l’expression utilisée pour le travail de l’acteur) ou « mental ».

K. L. — En réalité, l’espace extérieur reste inaccessible, tant pour celui qui y entre ou qui y demeure, que pour l’acteur qui le crée. Il en est de même pour moi, qui donne une forme à l’espace du spectacle. On peut percevoir cet espace avec, par exemple, un sentiment d’étrangeté ou d’incompréhension. N’est-ce pas au fond ce que l’être humain éprouve de plus en plus souvent ? Alors j’essaie, de façon intuitive, de créer un espace qui va attaquer le protagoniste et donc moi, en réalité, en plaçant entre le spectateur et le protagoniste (donc moi) quelque chose d’inadéquat, voire d’absurde. Soit un espace que, de chaque côté de la ligne rouge, on regarde différemment, un espace qui ne facilite pas au spectateur la compréhension du personnage, à cause d’un obstacle mystérieux. Il est pourtant le résultat de cette étrangeté subjective, de la condition du personnage et non de l’espace. Le spectateur, ignorant que l’espace demeure subjectif, le dissocie et l’objectivise, afin d’accéder au protagoniste dissimulé derrière. Pour celui qui crée les deux strates, cela reste plutôt un contrepoint à partir d’une même intuition. En réalité, il n’y a pas d’autre possibilité. C’est dommage. Nous sommes incapables de créer le paysage extérieur. Nos fascinations, nos confusions, nos angoisses prennent toujours le pas…

C. L. et C. T. — Il y a toujours une forte présence du dehors dans vos spectacles, que ce soit par la vidéo ou par la création sonore (bruits de Place des héros, la mer dans Capri ou qui sort d’une poubelle dans Cité du rêve…). Ces éléments participent d’une construction, imaginaire, de paysages à la fois pour l’acteur et pour le spectateur, sans quitter la boîte noire du théâtre. Et ce sont souvent, aussi, des paysages en ruine, ou des paysages comme marqués de traces. Par exemple, dans Cité du rêve toujours, ces immeubles que Patera vole pour mettre dans sa cité idéale et dont la seule trace est un trou, un vide laissé tel quel dans le paysage urbain ; ou, autre exemple de paysage-ruine, dans Capri les vidéos de déambulations des acteurs/personnages dans les ruines de la villa de Tibère ; d’ailleurs, Capri part finalement d’un lieu – la villa Malaparte à Capri –, et en ferait comme un paysage (réel, psychique, imaginaire, où se croiseraient des personnages et des temporalités) – une scène-paysage ?

K. L. — C’est un autre espace de signification du terme paysage, quand on extrait, de l’invisible vers l’extérieur, incertain, éphémère, le motif scénique en réalité dissimulé et que se dessine l’image cristallisée entre l’acteur-personnage et le spectateur… Je rencontre, d’une façon très frappante, ce genre de paysage chez Sebald… C’est une forme de projection de notre regard intérieur sur le monde invisible. Nous sommes incapables de nous libérer de la vision des ruines, bien que les villes semblent avoir été reconstruites… Notre dépression, notre égarement, la destruction de notre cosmos intérieur contaminent le monde visible. Nous l’envahissons, nous voyons son apparence passée ou future… C’est notre image latente, muette, murée dans le silence, qui reste obstinément en nous, bien que dans les faits (d’ailleurs, « dans les faits » signifie « en apparence ») elle n’existe pas. L’acteur et le spectateur regardent, chacun de son côté, un objet qui jadis était une table où l’on buvait du thé et, pourtant, on voit de chaque côté, comme sur le tableau d’un peintre surréaliste, que ce n’est que l’épave d’un objet d’autrefois qui pourrit depuis longtemps sur une décharge et qui perd peu à peu sa structure initiale et son sens originel. On voit… et pourtant c’est faux. On ne dit rien, le thé est toujours sur la table et tout reste intact… La scénographie (des fantaisies vidéo) ne montre pas l’espace réel du monde où se déroule l’action mais le paysage déformé par notre dépression.

C. L. et C. T. — Si le paysage est de l’espace, il est aussi dépositaire de mémoire, de strates de temps passées. Et on sait que le travail du temps qui caractérise votre théâtre (et le travail du son qui lui est souvent lié) concourt à, pour ainsi dire, « déréaliser » l’espace de la représentation, c’est-à-dire en fait à se décoller de la logique temporelle conventionnelle. Est-ce que la dilatation du temps dramatique que l’on éprouve devant vos spectacles vous semblerait avoir à voir avec la notion de paysage (paysage versus drame), ou de paysage mental ?

K. L. — Oui, car le temps, lui aussi, appartient à notre paysage… De même que les secondes qui s’écoulent durant le rêve. Elles peuvent s’étendre sur une durée choisie. Elles réveillent notre méfiance à l’égard du temps mécanique où tant d’événements importants sont négligés. Seule la mémoire (comme chez Proust, par exemple) restitue la durée effective d’une seconde au cours de laquelle quelque chose s’accomplit. Le sommeil nous offre une incroyable symbiose entre le temps et la matière, ainsi que le sentiment que c’est cela qui nous offre le chemin juste vers l’exploration du mystère et vers la possibilité d’accéder aux événements… L’acteur n’est pas uniquement celui qui reproduit. Il est un médium, l’intermédiaire qui pénètre le mystère d’un événement. C’est un chasseur de papillons, pour reprendre l’expression de Sebald, celui qui attrape ce qui nous échappe. L’utopie du théâtre est donc le lieu où ce phénomène devient visible, elle se nourrit de la condition du rêve et du temps de l’expérience du rêve, devenant ainsi un instrument de la connaissance de soi et de la seconde qui vient de s’écouler. Le « maintenant » du théâtre peut et devrait être – à mon avis – ce quelque chose de plus saisissable que le « maintenant » de notre vie réelle, cet étrange « quelque chose » qui nous échappe éternellement.

C. L. et C. T. — Le spectateur appartient-il au paysage ? Au paysage de l’acteur comme au paysage de la scène ? Comment cela déplace-t-il le spectateur ? L’activité du spectateur est-elle de l’ordre de la constitution d’un paysage ou, peut-être, de sa déconstruction ? Autrement dit, dans vos spectacles, le spectateur ne se situe pas au bord d’une image, n’est pas dans la seule contemplation d’un paysage qui lui est extérieur ; au contraire, il modifie, par sa perception, la réalité de la scène, il défait le paysage.

K. L. — J’ai déjà répondu en partie à cette question. Je lis la question et je réponds sur-le-champ. Oui, je confirme. Le spectateur peut être (mais cela se produit uniquement lorsque l’acteur le lui permet) un partenaire ou un co-partenaire d’un monde en train de se créer, et par conséquent un partenaire secret du paysage qui fait éclore un monde, celui que l’acteur a amené d’une façon intime et qui au début était caché. C’est peut-être cela qu’on appelle la catharsis, qui permet de pouvoir partager le mystère, inaccessible dans d’autres arts mimétiques.

C. L. et C. T. — L’écriture de Sebald est toujours en lien avec des images. Son texte « De la destruction comme élément de l’histoire naturelle » revient sur l’absence de récits des bombardements en Allemagne, autrement dit sur des paysages refoulés, niés, cachés, et sur toute une génération se construisant alors sur ces paysages absents. La littérature – le théâtre – serait donc là pour leur redonner une existence ?

K. L. — Oui, c’est ce qu’on essaye de faire dans Les Emigrants d’après W.G. Sebald…

Traduction : Agnieszka Zgieb

————————————————

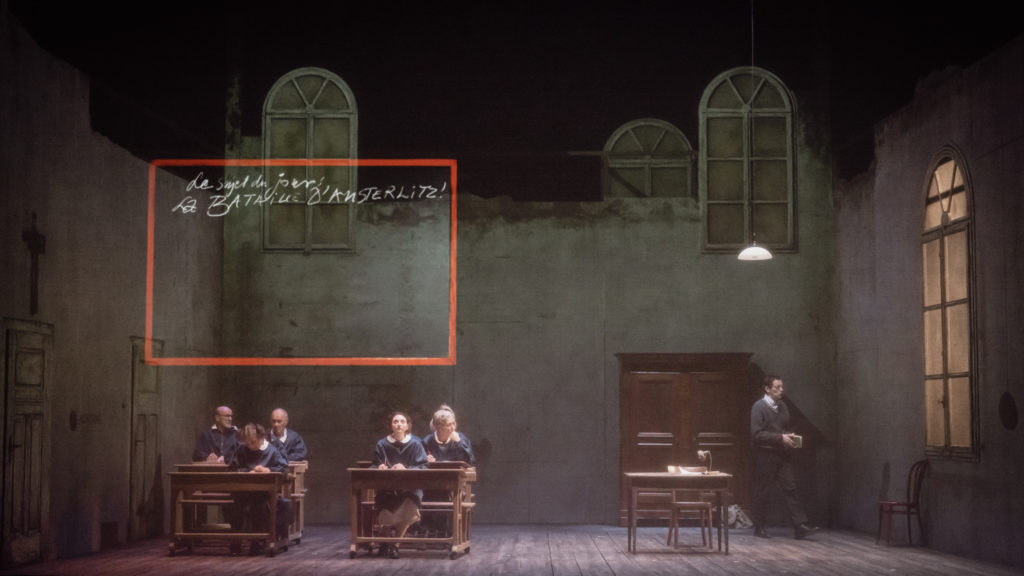

- A voir au théâtre de l’Odéon : Les Émigrants d’après le roman de W. G. Sebald, un spectacle de Krystian Lupa, création, 13 janvier – 4 février 2023