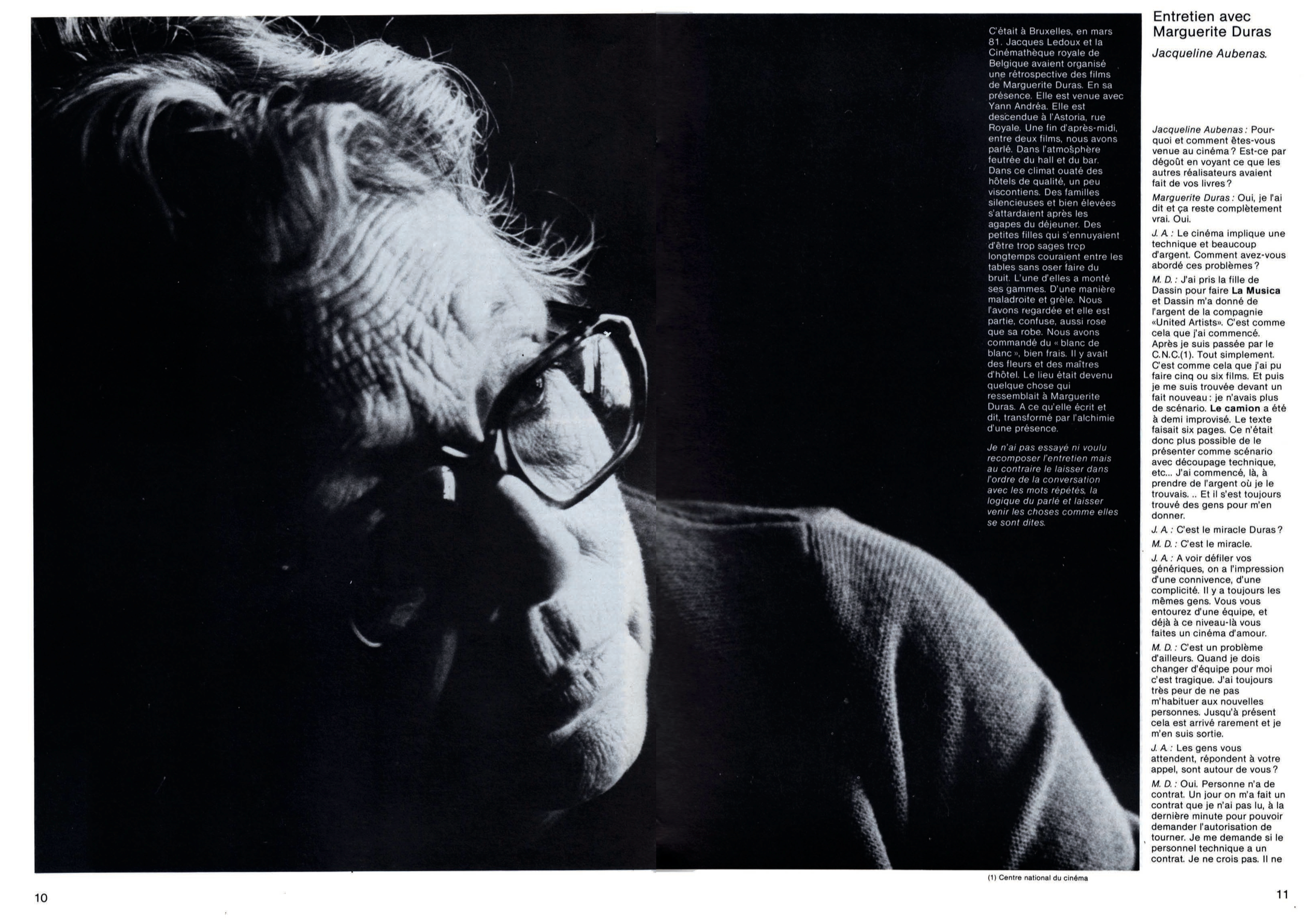

C’était à Bruxelles. en mars 81. Jacques Ledoux et la Cinémathèque royale de Belgique avaient organisé une rétrospective des films de Marguerite Duras. En sa présence. Elle est venue avec Yann Andréa. Elle est descendue à l’Astoria, rue Royale. Une fin d’après-midi, entre deux films, nous avons parlé. Dans l’atmosphère feutrée du hall et du bar. Dans ce climat ouaté des hôtels de qualité, un peu viscontiens. Des familles silencieuses et bien élevées s’attardaient après les agapes du déjeuner. Des petites filles qui s’ennuyaient d’être trop sages trop longtemps couraient entre les tables sans oser faire du bruit. L’une d’elles a monté ses gammes. D’une manière maladroite et grêle. Nous l’avons regardée et elle est partie, confuse, aussi rose que sa robe. Nous avons commandé du « blanc de blanc » bien frais. Il y avait des fleurs et des maîtres d’hôtel. Le lieu était devenu quelque chose qui ressemblait à Marguerite Duras. À ce qu’elle écrit et dit, transformé par l’alchimie d’une présence.

Je n’ai pas essayé ni voulu recomposer l’entretien mais au contraire le laisser dans l’ordre de la conversation avec les mots répétés, la logique du parlé et laisser venir les choses comme elles se sont dites.

Jacqueline Aubenas : Pourquoi et comment êtes-vous venue au cinéma ? Est-ce par dégoût en voyant ce que les autres réalisateurs avaient fait de vos livres ?

Marguerite Duras : Oui, je l’ai dit et ça reste complètement vrai. Oui.

J. A. : Le cinéma implique une technique et beaucoup d’argent. Comment avez-vous abordé ces problèmes ?

M. D. : J’ai pris la fille de Dassin pour faire La Musica et Dassin m’a donné de l’argent de la compagnie «United Artists». C’est comme cela que j’ai commencé. Après je suis passée par le C.N.C.. Tout simplement. C’est comme cela que j’ai pu faire cinq ou six films. Et puis je me suis trouvée devant un fait nouveau : je n’avais plus de scénario. Le camion a été à demi improvisé. Le texte faisait six pages. Ce n’était donc plus possible de le présenter comme scénario avec découpage technique, etc. J’ai commencé, là, à prendre de l’argent où je le trouvais… Et il s’est toujours trouvé des gens pour m’en donner.

J. A. : C’est le miracle Duras ?

M. D. : C’est le miracle.

J. A. : À voir défiler vos génériques, on a l’impression d’une connivence, d’une complicité. Il y a toujours les mêmes gens. Vous vous entourez d’une équipe, et déjà à ce niveau-là vous faites un cinéma d’amour.

M. D. : C’est un problème d’ailleurs. Quand je dois changer d’équipe pour moi c’est tragique. J’ai toujours très peur de ne pas m’habituer aux nouvelles personnes. Jusqu’à présent cela est arrivé rarement et je m’en suis sortie.

J. A. : Les gens vous attendent, répondent à votre appel, sont autour de vous ?

M. D. : Oui. Personne n’a de contrat. Un jour on m’a fait un contrat que je n’ai pas lu, à la dernière minute pour pouvoir demander l’autorisation de tourner. Je me demande si le personnel technique a un contrat. Je ne crois pas. ll ne faut pas le dire, peut-être. La caméra si, je m’en souviens en a un. Mais les gens sont arrivés pour rien.

J. A : Pour vous ?

M. D. : Oui pour voir ce que c’était que tourner avec Duras parce que ça les intrigue.

J. A. : Êtes-vous heureuse pendant le tournage ?

M. D. : Je suis un peu au supplice. Et je suis heureuse aussi. Je suis au supplice parce qu’il ne faut pas que je dépense des plans, de la

pellicule pour rien. Pour Agatha, j’ai une heure et demie et j’arrive même pas à une heure vingt-cinq. Donc il me manque un peu. Mais je m’aperçois avec horreur qu’il y a 4 à 5 % de perte, de plans qui ne sont pas utilisables.

J. A. : Mais ce n’est rien!

M. D. : Je sais, je sais que ce n’est rien du tout. Mais pour moi cela représente ce que c’est : le temps utile plus 4 %. Quatre minutes sur cent minutes perdues. Avec les claps, cinq peut-être.

J. A. : À vous entendre, vous rendez scandaleux le gaspillage de certaines productions…

M. D. : Mais je le ressens comme cela. Je ressens…

J. A. : Comme une certaine indécence ?

M. D. : Oui. Je ne sais pas comment dire… J’ai peur d’être… Oui… C’est plus proche de l’indécence. Quelque chose comme une sorte de honte. Pour qui se prend-on lorsqu’on se permet de dépenser un milliard pour un film… surtout pour faire les navets que fait par exemple T… Qui croit-il être… Rien du tout mais intelligent. Des gens connus ont fait des articles. ll y a eu toute une machinerie en route. Quand on est une femme c’est un peu plus difficile mais il y a autre chose qui joue.

J. A. : N’avez-vous pas bénéficié d’une mafia femme?

M. D. : Non.

J. A. : Mais votre cinéma est arrivé historiquement à point?

M. D. : Oui. J’ai toujours eu ce sentiment, toujours. Je ne le cherche pas mais je l’ai… d’être tout à fait contemporaine… de mon temps… presque de le devancer. Et de le faire naturellement, comme si le vouloir le détruirait. Je pense que c’est simplement parce que je fais ce que je désire faire.

J. A. : Les choses vous rejoignent?

M. D. : C’est-à-dire, si vous faites ce qui a été fait, si vous partez d’une imitation, d’un plagiat, vous êtes forcément en retard puisque le modèle est avant vous. C’est mathématique. Les gens qui font du Duras vont dater.

J. A. : Cette imitation vous exaspère-t-elle ?

M. D. : Non. Je l’ignore.

Yann Andréa: C’est inévitable. Il y a les gens qui créent et d’autres qui suivent.

M. D. : Je me souviens d’avoir ici, à Knokke-le-Zoute, après Hiroshima, vu un film sur le Japon. C’était trois ou quatre ans après Hiroshima. ll s’agissait d’une Française au Japon, je ne savais pas ce qu’elle y faisait, mais elle couchait avec un Japonais. Ils passaient la nuit ensemble, ils se parlaient. Je me disais que les gens allaient s’apercevoir de quelque chose… Un plagiat éhonté quand même. Rien du tout. Je ne savais plus où me mettre vraiment. J’étais embêtée pour la personne qui avait fait le film. Ils couchaient sur une natte… il y avait une lumière oblique… comme ça, une Française et un jeune Japonais. Il est très rare quand je lis un texte que je m’aperçoive d’une influence. Dernièrement, j’ai lu le livre d’une amie que j’aime beaucoup, très chère. Et bien elle l’a donné chez Gallimard. Et Gallimard m’a donné le rapport. Moi je l’avais lu et je le trouvais très beau… et sur le rapport on disait que c’était du Duras de A à Z. Je ne l’ai pas vu du tout et je continue à croire que non. ll n’a pas été édité pour cela. Peut-être l’aurait-il été sans cela. Par exemple, Benoit Jacquot, son premier film, L’assassin musicien, il n’y a pas un article qui n’ait souligné qu’il avait été mon premier assistant et que, donc, il était complètement «sous influence». Je ne l’ai pas vu et je continue à ne pas le voir. Je crois qu’il y a un abus là-dedans. Vous l’avez vu ?

J. A. : Non. Je connais Les Enfants dans le placard, un film raide qui ne prend pas.

M. D. : C’est peut-être parce qu’il n’avait pas la passion de son propre travail. On ne peut pas remplacer «ça». Comme un manque de désir. C’est impossible, quoi qu’on fasse, de pallier à ce manque là. ll n’y a rien à faire, rien. Oui c’est ça qui manque chez Benoit… enfin dans son deuxième film parce que le premier est beau.

J. A. : Mais votre cinéma dès La musica est différent. Puis autour de votre trilogie il est devenu totalement autre.

M. D. : Je suis d’accord.

J. A. : Comment êtes-vous venue à ce dérangement son/image ?

M. D. : ll suffit de commencer. J’ai commencé avant, avec les voix intemporelles de La Femme du Gange. Deux choses se passaient. Le film était donné, on parlait dans le film. Il y avait des gens qui se rencontraient. ll y avait des fous, des un peu moins fous, etc… et d’autres gens voyaient le film et parlaient de l’histoire. Ces deux voix se sont retrouvées dans India song. Ces deux femmes qui parlent, ce sont les mêmes. Mais c’est toujours ça, un enchaînement. Quand j’ai osé ce pas en avant qui était le «off» total, quand j’ai déconnecté totalement le son de l’image dans India song, ce qui m’a demandé six mois de réflexion, presque un an, quand j’étais sûre de ne plus jamais revenir en arrière, jamais, quand j’ai fini India song, ce qu’on appelle le cinéma figuratif était terminé pour moi.

J. A. : Mais India song n’est pas figuratif?

M D. : Il y a quand même quelqu’un qui s’appelle Delphine Seyrig. Et puis il y a les signes, les roses, le piano. C’est la double histoire. La vraie morte… Je me suis demandé comment font les gens pour reconstituer une vraie morte. Je peux le faire en littérature parce que je le dis, je préviens. Mais là, je ne peux pas prévenir du mensonge définissant du cinéma, donc j’ai mis une double histoire. Mais je l’ai mise aussi en images, il est vrai. Le portrait sur le piano, l’encens, les signes de mort partout, les oiseaux qui hurlent, la mendiante, la folie du cri, les rires, ça c’est la double histoire, le vrai pays d’India song. Et puis j’ai été complètement enthousiasmée par le résultat, je dois dire. Et j’ai commencé à être dolente pensant que je ne pourrais plus jamais aller ailleurs que là.

Y. A. : À chacun de vos livres, de vos films, c’est pareil.

M. D. : À chacun de mes livres je suis assassinée par mes lecteurs.

J. A. : Ont-ils peur que vous ne puissiez pas dépasser l’intensité atteinte ?

M. D. : Oui la violence d’Aurélia est terrible. C’est la plus terrible de toutes.

J. A. : Maintenant comment choisissez-vous les images que vous donnez à voir, qui semblent étrangères ou à côté de ce qui se dit?

M. D. : Je ne sais pas comment. Pourtant j’ai décidé les images de Calcutta plan par plan, pas à pas. Le cadre, tout, les différences d’objectif. Il s’agit chez moi qui le tourne, et chez vous qui le voyez, d’un dérèglement du contrôle de l’émotion. J’ai trouvé l’image de l’œil de bœuf. Puis on revient, il y a toutes les lettres, la correspondance des Rotschild par terre. Ce plan m’a entraînée à faire d’autres plans. C’est comme cela que je fonctionne. Quand j’ai vu la beauté de cet œil de bœuf au deuxième étage! Il fallait éviter de marcher dans les trous, parce qu’on a risqué sa vie, tous les parquets étaient effondrés, — je me suis dit: «je vais aller plus loin». J’ai filmé des couloirs noirs, des crottes d’oiseaux sur les balcons, des fenêtres cassées. Ce même dérèglement dont je suis, si vous voulez, la victime, je vous le donne à vivre. Je crois que c’est ça le cinéma. C’est un phénomène de lecture. Vous êtes emporté par des lectures. Moi-même je tourne dans un tel affolement, un tel délire. Pendant qu’on tournait, à Rotschild, il faisait moins sept degrés et c’était abominable, abominable. Quand Bruno a tourné le grand pano du ciel on a dû lui dégeler les mains. Il ne pouvait plus les ouvrir. On a fait un feu pour lui… Oui… Pendant que je tourne je ne sais pas bien ce qui se passe. Voilà. Pendant que j’écris, dans un premier temps, je ne sais pas non plus très bien. S’il y a un contrôle qui intervient c’est à la réécriture et au montage. Dans le premier temps, le filmage, j’accumule. Je sais ce que je tourne peut-être, mais inconsciemment.

J. A. : Vous accumulez, mais je l’ai vu sur Agatha, ce sont des choses très précises. Ça a l’air anarchique. On filme ça parce que c’est beau mais on s’aperçoit que c’est du Duras.

M. D. : Oui. Sur Agatha, ils étaient enchantés. Les choses qui sont là dans la pièce et qu’on ne voit pas, je les vois… une porte qu’on a prise deux cents fois pour aller sur la plage. Ici dans cette pièce il y a un plan de Son nom de Venise…

J. A. : À voir India song et Son nom de Venise… on a l’impression que dans le premier film les images, pourtant très belles, sont une dispersion.

M. D. : À tel point qu’on a cru que j’avais changé le texte. Il y a seulement une minute de plus. La représentation est déjà une distraction. Quand Delphine danse vous entendez moins. Agatha est concret.

J. A. : Expliquez-vous ?

M. D. : Si. Quand il décrit le corps nu de sa sœur, la robe par terre, le bleu de la robe, le dessin photographié du soleil sur les seins, le maillot d’enfant sur le sexe, tout cela est parfaitement concret. Quand il parle de la mer, du sable, c’est concret. Donc, c’est d’autant moins la peine de montrer. Le cinéma arrête l’imaginaire. Il part de la nullité fondamentale qui est de croire qu’on peut montrer le désir. Il y a deux personnes qui y sont arrivées : Kazan dans une partie du Fleuve sauvage et moi dans India song. Dans Aurélia aussi.

J. A. : Tous vos textes maintenant deviennent films. Lorsque vous écrivez, pensez-vous déjà au cinéma? Et pourquoi une mise en image ou en son ?

M. D. : Parce que je ne peux pas réécrire tout de suite. Pendant trois, quatre mois. Alors, je fais autre chose. J’occupe le temps. Mais une fois que je suis partie dans le film, j’y suis.

J. A. : Comment êtes-vous pendant que vous tournez ?

M. D. : Je suis toujours invivable de toutes façons…

Y. A. : On éprouve un sentiment. Celui de ne pas savoir, d’une heure sur l’autre. ce qu’on va faire. Et puis, quand on y est, on dit c’est ça qu’il faut filmer. Il faut pouvoir le supporter. Être très disponible. Ça rejoint ce dont on parlait tout à l’heure, le manque de moyens. On ne peut pas se permettre deux prises ou trois prises. Le très peu de pellicule oblige à une justesse immédiate. La pauvreté de moyens engendre une contrainte, qui, finalement, est justesse. C’est la vertu de l’extrême pauvreté.

M. D. : Si on recommence un plan de quatre minutes ça fout le film en l’air. L’équipe est là. Il est midi. On mange. À deux heures, je dis on tourne Yann dans le hall. Personne ne se plaint de ne pas avoir été prévenu. lls ne disent rien. Ils disent «chic, on tourne».

J. A. : Dans tous vos livres, vos films, vous ne parlez que de l’amour, de l’attente et du désir.

M. D. : Oui. mais c’est le tout du monde. On l’a dit il y a très longtemps. Des hommes. Au 18e siècle. À la fin du 19e. Mais. c’est vrai, personne ne l’a dit depuis cinquante ans de cinéma en France. On ne le dit plus parce qu’il y a une sorte de grâce qui est partie. Je ne sais pas à quoi elle était liée. Godard a dit que Cocteau et moi on est les plus grands. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être Cocteau avait ça aussi, cette liberté, disons le mot, cette enfance, que sans doute j’ai encore. Que j’aurai toujours. Peut-être ça relève simplement de ça. Cocteau osait. Je ne suis pas folle de son cinéma du tout, mais de sa vie, de son existence. Je cherche pourquoi je fais du cinéma. Jacques Ledoux me dit que je devrais le savoir. Il m’a dit que je fais un cinéma capital et unique et que je suis incapable de dire le moindre mot là-dessus. Puis il m’a dit: «au fond je préfère que tu restes comme cela». C’était très gentil. Le matin il m’avait engueulée en disant que je ne pouvais pas rester silencieuse, que je devais faire un effort, m’expliquer. Je ne peux pas dire… comment dire les choses en un mot… je ne peux pas dire pourquoi je vis, pourquoi je ne me suis pas déjà tuée. Je devrais m’être tuée, en toute logique, et c’est ce jour le jour qui fait ma vie. C’est ce «au jour le jour» que je mets dans mes films. Qui fait mes films.

Y. A. : C’est aussi ce sentiment-là. Que ça puisse s’arrêter tout le temps. On le sent dans les images, c’est le rythme des images, se demander comment ça peut continuer. Ça continue quand même.

M. D. : L’attente devient la finalité… mais on ne devrait pas survivre à l’amour. Non, on ne devrait pas. India song dit la mort. Les signes deviennent d’ordre religieux, sacral. C’est un cérémonial funèbre. J’ai dit que le piano était l’autel. Rivette pense qu’India song n’est pas un film, mais une messe.

Y. A. : Très peu de gens osent le dire parce que c’est un peu passé. Que cela a affaire avec Dieu.

M. D. : Agatha a à faire avec Dieu. Très fort. Aurélia a à faire avec Dieu. Mais c’est sans rédemption. Il y a une transcendance. Mais sans issue. Sans causalité même. C’est l’agissement du mot. Mais je pense que c’est comme cela que cela se passe.

J. A. : Comment arrivez-vous à vivre avec l’intensité de l’amour dont vous parlez ?

M. D. : L’intensité elle est dans les films, dans les livres. Je ne la vis pas. Puis c’est très rare que ça puisse m’arriver.

J. A. : Comment la connaissez-vous si bien ?

M. D. : Je l’ai vécue. Les livres c’est l’amour aussi. Je ne relate rien quand j’écris. Il y a des prémisses, des signes, très, très légers, de toutes petites informations, minuscules, très lointaines. Certaines coordonnées, certaines équations qui sont la plupart du temps liées à l’Indochine, à des voyages, à la mer. Et puis j’écris un livre et c’est l’équivalent le plus proche de la passion. Faire un film aussi; mais j’ai envie maintenant de faire un film sans histoire avant. Comme j’ai fait les Aurélia, avec un texte improvisé. Césarée a été fait en dix minutes: mais j’ai une passion pour Bérénice. Elle m’a toujours crevé le cœur, cette femme renvoyée, répudiée, doublement prisonnière. Prisonnière du désir et prisonnière de guerre. De Rome, de ce voyage. J’avais toute cette masse de documents filmés qui était magnifique. Ça m’embêtait de jeter tout ça. Puis j’ai commencé à penser à Césarée et j’étais submergée de textes.

J. A. : Deux de vos films ne participent pas à cet état de grâce : Baxter et Jaune le Soleil.

M. D. : Jaune n’est plus visible. Il y a une idée par minute. Je ne m’en suis pas tirée. J’ai mis trois mois pour écrire L’Amour, et un an pour terminer Abahn, Sabana, David. Ça prouve bien que ça dérapait tout le temps, que ça n’allait pas. J’y parle du communisme. J’ai un souci militant. Même la liquidation de l’analyse marxiste, c’est encore du militantisme.

J. A. : Quelle est votre attitude actuelle face à la politique ?

M. D. : Je ne crois plus en la vertu de la politique. Je crois qu’on peut arranger les choses, faire que ce soit moins mal. Mais je crois

qu’on ne pourra jamais changer la société. Je crois qu’il y a une malfaisance inhérente à la société. Irrémédiable. Absolument

irrémédiable.

J. A. : C’est démobilisateur?

M. D. : Complètement. Je fais des choses, pourtant. Allende. Gdansk, ce sont des actions momentanées mais qui représentent le seul progrès politique possible actuellement. Et qui sera à jamais le seul. En même temps, on pourrait parler de la Chine mais je ne veux pas le faire. J’ai signé, bien sûr, pour la veuve de Mao et je continuerai toujours à le faire mais je crois qu’il y a une malfaisance profonde et définissante de l’homme. En tout. Avant toute autre chose, l’homme n’est pas un animal intelligent. Il est une malfaisance de la nature. Une émanation malfaisante de Dieu. Ça c’est définitif. L’homme détruira toujours, il pourrira toujours toute proposition d’amélioration de son sort. Je crois que l’homme aime son sort tel qu’il est. Tel qu’il se présente à lui, tel qu’il peut le pourrir. C’est sa grandeur. Il faut le dire et le savoir. Et j’ai l’impression que, quand on a passé par un stade politique comme je l’ai fait, pendant 7 à 12 ans, on le sait. C’est ce que j’appelle «l’intolérable du monde». Cette automalfaisance qu’il exerce sur lui. C’est ce à quoi je suis arrivée. Et Blanchot, et Bataille que j’ai très bien connu, et des tas de gens.

J. A. : Comment continuer à poser des actes dans un pessimisme…

M. D. : Ce n’est pas un pessimisme. C’est voir les choses. Ce n’est pas une constatation, parce que dans le mot constatation, il y a constat : c’est comme si je «fliquais» l’homme. Je ne le flique pas. Je le vois, je me vois. J’ai en moi tout le mal du monde. J’avais aussi, en moi, tout l’amour du monde. Les enfants le prouvent. Les enfants sont d’une cruauté abominable. On ne peut pas parler d’éducation mais d’un domptage. On essaie de faire que la race continue.

Y. A. : Il faut abandonner cette proposition dichotomique occidentale : optimisme pessimisme. Il y a une proposition de Marguerite Duras, «le gai désespoir». Quand on dit pessimisme, on pense à une transformation, un progrès possible…

M. D. : «Le gai désespoir» rend à la poésie ces notions et les retire à la philosophie. Si on veut aller plus loin, c’est une proposition que je fais. Le

fanatisme qu’il y a autour de moi vient de là, de ce pressentiment, de ce que je pense de l’homme. Cette indifférence que je préconise, cette passivité… j’ai pressenti beaucoup de choses.

Merci à Jacqueline Aubenas. À voir à Bruxelles : La Musica Deuxième, de Marguerite Duras, mise en scène Guillemette Laurent au Théâtre Océan Nord jusqu'au 18 mars.

Ce texte a été publié dans le numéro 14 d'Alternatives théâtrales, consacré à Marguerite Duras en 1983.